TRAZANDO EL ANALEMA.

Mecánica del Analema, su desarrollo analítico, su trazado y su interpretación.

Cuando investigamos sobre los relojes Solares surge una y otra vez la palabra analema como un artilugio para “corregir” la Hora Solar con respecto a la Hora Legal, lo que se busca es la concordancia entre la hora de los relojes “mecánicos” con la hora indicada por los relojes de Sol.

Ya vimos en el artículo Hora Legal, Hora Solar cual es el origen de la discrepancia entre la Hora Legal y la hora dada por los relojes de Sol.

El Analema no es un fenómeno natural como tal ya que se hace manifiesto únicamente al comparar la posición del Sol día a día a la misma Hora Legal, hora que no es natural sino una invención por necesidad del hombre.

El Analema es una figura geométrica con forma que recuerda al número ocho (8) y es generada por la combinación de dos movimientos oscilatorios perpendiculares entre sí, uno producto de la Ecuación del Tiempo que se realiza en el eje Este-Oeste y el otro por la declinación del Sol que ocurre en el eje Norte-Sur, el resultado es una figura de Lissajous.

Una manera rápida de visualizar gráficamente el Analema es aprovechando la función de la hoja de cálculos EXCEL para la realización de gráficos, como valores de “X” y “Y” colocamos los indicados en la tabla de la Ecuación del Tiempo y los mostrados en la tabla de la declinación del Sol, ambos en grados, aunque podemos hacer la combinación grados-minutos. Como EXCEL ajusta automáticamente la escala para los ejes de coordenadas, la gráfica que muestra está distorsionada desarrollando un analema bastante abombado y no estilizado como es en realidad. Esta distorsión del Analema no nos permite sobreponerla al cuadrante solar. Sin embargo, cabe la posibilidad de explorar los cambios que sufre la figura ajustando las escalas de los ejes de coordenadas para obtener una imagen más aproximada a la que veríamos en el cielo si fotografiáramos la posición del Sol varios días a lo largo del año. La imagen siguiente muestra el Analema desarrollado en EXCEL con la escala automática.

Sobre esta figura podemos colocar algunos puntos importantes o de interés, como la línea de los equinoccios y la de los solsticios, la línea del meridiano, los días en que la Ecuación del tiempo es cero y cuando es la máxima entre otras cosas.

Para el trazado del Analema sobre el cuadrante Solar tenemos que partir de la posición del Sol en el firmamento y de la proyección de la sombra del nomon sobre el cuadrante solar.

El Analema se puede realizar para cualquier hora, pero el que nos ocupa lo trazaremos solamente para el mediodía con el fin de determinar el atraso o adelanto del Sol Verdadero con respecto al Sol Medio justo al mediodía Legal, es decir, la Ecuación del Tiempo.

Para trazar el Analema necesitamos establecer dos referencias importantes:

1- Longitud de la sombra.

2- Acimut de la sombra.

Estos parámetros son en realidad las coordenadas polares que establecen la posición de los puntos sobre el cuadrante Solar que nos permitirán dibujar el analema.

LONGITUD DE LA SOMBRA.

La longitud de la sombra es una función de la altura del nomon que utilicemos y de la altura del Sol sobre el horizonte.

La altura del Sol es a su vez una función trigonométrica (trigonometría esférica) de la declinación del Sol, de la latitud del lugar donde está el nomon y del ángulo horario tal como se expuso en el artículo correspondiente al Reloj de Sol Azimutal.

La fórmula que nos permite determinar la altura “a” del astro Rey en el firmamento es la siguiente:

Sen (a) = Sen (l) x Sen (d) + Cos (l) x Cos (d) x Cos (H)

Donde:

a = Altura del Sol sobre el horizonte en grados.l = Latitud del lugar en grados.

d = Declinación del Sol en grados.

H = Ángulo horario medido con respecto al meridiano del lugar en grados.

La declinación del Sol la obtendremos de la tabla siguiente.

Hay que tener en cuenta que la altura del Sol dada por la fórmula se mide viendo hacia al Polo Sur o al Polo Norte. El Sol llega al cenit cuando la declinación del mismo tome el valor de la latitud del lugar. A partir de este punto se debe considerar lo siguiente:

Para los que estamos dentro del Trópico de Cáncer, cuando la declinación del Sol es negativa, la altura se toma mirando al Sur, esta orientación se mantiene hasta que el Sol alcance el Cenit. Para los días consecutivos, la altura se mide mirando al Norte.

El ángulo horario es una función de la Hora Legal, de la hora por diferencia de longitud entre el meridiano del lugar donde se trazará el analemma y del huso horario optado en el país, y de la Ecuación del Tiempo.

Para nuestro caso, el ángulo horario es el desplazamiento angular del Sol con respecto al meridiano del lugar y esto define la Hora Solar (Hs), la Hora Solar puede calcularse por medio de la fórmula siguiente:

Donde:Hs = HL + DL + ET

Hs = Hora Solar.

HL = Hora Legal referida al UTC adoptado. Para Venezuela es el -4:30.

DL = Hora por diferencia de longitud geográfica.

ET = Ecuación del Tiempo.

La diferencia de longitud geográfica “DL” queda establecida como la diferencia angular expresada en tiempo entre el meridiano del lugar “ML” y el UTC.

DL = ML – UTC

Cuando la diferencia por longitud es negativa, el meridiano del lugar está atrasado con respecto al UTC y si la diferencia por longitud es positiva, nos indica que el meridiano del lugar está adelantado al UTC, de manera que el Sol llega primero al meridiano del lugar antes de llegar al UTC.

En el caso de Puerto Ordaz, el meridiano del lugar donde estará el analemma es el -62°:27’ y el UTC para el País es el -4:30, que expresado en grados es -67°:30’. La diferencia da 5°:3’, que en tiempo se corresponde con 20’:12”. Como el valor es positivo, me indica que Puerto Ordaz tiene la Hora Solar adelantada con respecto a la Hora Legal en 20’:12”.

Cabe recordar que hoy por hoy tenemos a mano recursos tecnológicos que hace un par de décadas atrás estaban reservados a asociaciones o institutos científicos y/o tecnológicos, algunos de estos recursos son los computadores y el Internet. Con este par de “herramientas” podemos conocer nuestra latitud y nuestra longitud de manera muy exacta y basta con acceder al Google Earth y ubicar en el mundo donde colocaremos nuestros relojes de Sol. Con ayuda de esta tecnología es que he determinado mi ubicación geográfica.

La ecuación del tiempo queda definida por:

ET = Sm – Sv

Donde “Sm” es la ascensión recta del Sol Medio y “Sv” es la del Sol Verdadero, la Ecuación del Tiempo “ET” toma valores negativos o positivos según la ascensión recta del Sol Verdadero es mayor o menor que la ascensión recta del Sol Medio, es decir, el Sol Verdadero se “adelanta” al Sol Medio o se “atrasa”, reflejándose un atraso o un adelanto de la Hora Solar con respecto a la Hora Solar Media. Por ejemplo, si para el 1ro de Octubre la Ecuación del Tiempo tiene como valor +10’:04”, el Sol Verdadero está atrasado (menor ascensión recta) con respecto al Sol Medio y para efecto de la hora diurna, este valor de “ET” se corresponde a un adelanto de la Hora Solar con respecto a la Hora Legal en esa cantidad con su respectivo signo, así que para el meridiano UTC, al mediodía el reloj de Sol se adelanta en 10’:04” a la Hora Legal.

De aquí que la Ecuación del Tiempo se puede expresar también de la manera siguiente:

ET = Hs – HL

Donde “HL” es la Hora Legal y “Hs” la Hora Solar.

Para nuestros cálculos, los cuales se harán para los medios días legales, el ángulo correspondiente a las 12 PM legales es cero, HL = 0, de manera que la ecuación para determinar el ángulo horario del Sol a las 12 PM legal queda reducida a:

La tabla siguiente nos da la Ecuación del Tiempo para cada día del año expresada en grados.Hs = DL + ET

La longitud de la sombra queda definida por la siguiente expresión de trigonometría plana:

Ls = AG ÷ Tg (a)

Donde:

Ls = Longitud de la sombra.

AG = Altura del nomon.

a = Altura del Sol en grados.

La altura del nomon la definimos de acuerdo al tamaño de la proyección que deseemos, para los efectos de este proyecto el nomo tendrá por altura 100 mm.

ACIMUT DE LA SOMBRA.

El ángulo azimut es una función de la altura del Sol, del ángulo horario, de la declinación del Sol y de la latitud del lugar de observación y puede calcularse por medio de:

Cos (Z) = (Sen (l) x Sen (a) – Sen (d)) ÷ (Cos (l) x Cos (a))

Donde:

Z = Ángulo azimut medido desde la meridiana mirando al Sur y positivo hacia el Este.

l = Longitud del lugar.

d = Declinación del Sol para el día en cuestión.

a = Altura del Sol para el día y hora en cuestión.

Determinando la longitud de la sombra y el ángulo azimut por ejemplo, para cada mediodía de los días 1, 12, 21 y 30 de cada mes, obtendremos la tabla siguiente.

Los resultados de la longitud de la sombra se consiguieron para una altura de nomon (AG) de 100 mm. Cabe aclarar, que el ángulo acimut calculado es la posición del Sol en el firmamento y que nosotros estamos trabajando con la proyección de la sombra del nomon, de manera que al acimut calculado tenemos que sumarle 180° para que nos de la dirección y sentido de la sombra. Estos son los valores de acimut mostrados por la hoja de cálculo anterior.

EL ANALEMA.

Para el trazado del Analema ya se dispone de las coordenadas polares de los puntos correspondientes a los días 1, 12, 21 y 30 de cada mes, en donde la longitud de la sombra es el radio vector y el azimut el ángulo. Con la ayuda de regla y transportador o mejor aún empleando un programa de diseño asistido con computador podemos colocar los puntos sobre un papel de acuerdo a las coordenadas polares encontradas. Evidentemente, la curva estará mejor definida y exacta en la medida que se utilicen más puntos (días) para su trazado.

La figura siguiente muestra el trazado de la “sombra” del nomon correspondiente a los meses de Enero y Diciembre sobre el plano horizontal.

Una vez realizado el trazado de todas las “sombras” sobre el papel, unimos sus extremos libres en el mismo orden en que se colocaron las líneas que representan a las sombras del nomon y con esto conseguimos la figura del Analema.

La imagen siguiente muestra el Analema como envolvente de las líneas de “sombras”.

La figura siguiente es la misma imagen pero sin las líneas de “sombras”, el resultado es una imagen fantástica y evocativa, simple y hermosa que parece guardar un secreto.

La línea segmentada “N-S” representa la meridiana del lugar (Norte-Sur) donde se trazó el Analema y se puede observar fácilmente que la curva está desplazada hacia “E” (Este) debido a que la Ciudad de Puerto Ordaz (Ciudad Guayana) está adelantada (al Este) con respecto al meridiano de referencia -4:30 optado por el País para fijar la Hora Legal. El corrimiento del eje del Analema con respecto a la línea “N-S” se corresponde con los 20’:12’’ de adelanto que tiene Puerto Ordaz con respecto al UTC; como puede observarse, el Analema no intercepta a la línea meridional “N-S” lo que implica que la Hora Solar y la Hora Legal jamás coincidirán para esta ubicación geográfica.

Sobre esta curva podemos colocar algunos datos de interés como se mencionó al inicio del artículo. Los solsticios, los equinoccios, el afelio y perihelio, y los valores de adelanto de la Hora Solar con respecto a la Hora Legal en minutos entre otros datos.

La figura nos muestra el Analema con parte de la información adicional.

En el dibujo se puede apreciar que el momento más cercano entre la Hora Solar y la Hora Legal es en el mes de febrero, cerca del día 12 con una diferencia de 5,9 minutos y el momento de máxima disparidad para comienzos de Noviembre con 36,7 minutos de adelanto entre la Hora Solar y la Legal.

La imagen siguiente muestra el Analema superpuesto al cuadrante Solar del reloj Azimutal.

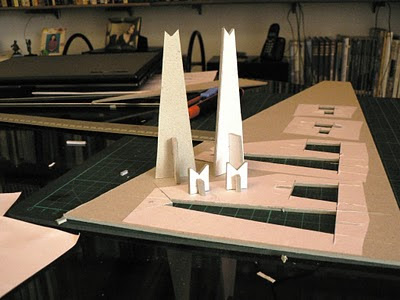

La serie de fotogramas siguientes nos muestran el Analema para un nomon de 100 mm de altura de forma piramidal.

La primera fotografía muestra el momento de “alinear” el eje Norte-Sur del Analema trazado. En una entrada futura se expondrá un método práctico y sencillo para la orientación de los relojes de Sol.

El nomon colocado en el cuadrante horizontal. La sombra nos indica que ya pasó el mediodía Solar como puede apreciarse en la fotografía siguiente.

Momento en que son las 12:00 del mediodía Legal.

La fotografía nos da un detalle de la sombra del nomon sobre el Analema, obsérvese que prácticamente la punta de la sombra del nomon está sobre el punto que representa el día 21, el Solsticio de Verano (el símbolo zodiacal es Cáncer). Las fotos se realizaron a la víspera del solsticio, el día 20 de Junio.

La fotografía siguiente nos muestra la figura del Analema sobre el cuadrante solar del reloj Azimutal.

En esta foto se puede observar la Hora Legal indicada por el reloj del celular y la Hora Solar dada por el reloj Azimutal. El mediodía Legal se lee en el Analema justo cuando la sombra del nomon hace contacto con la figura en el mes correspondiente, además se puede ver claramente la diferencia entre ambas horas, estando adelantado el reloj Solar. El adelanto es aproximadamente de 18 minutos para el momento de la fotografía, dato que no indiqué por omisión sobre el Analema dibujado en el cuadrante Solar.

Con este artículo he pretendido aclarar lo del Analema, su origen, su trazado sobre un cuadrante Solar y como leerlo para establecer la diferencia entre la Hora Solar y la Hora Legal.

Junio 2010.

Nota a modo de fe de errata: En las imágenes y fotos del Analema terminado está colado un “error de imprenta”. Este error es la colocación indebida de los símbolos que marcan los solsticios, de manera que el símbolo de Cáncer está en el lugar que le corresponde al de Capricornio y viceversa.